毫达律师事务所专家顾问吴越在《北京理工大学学报(社会科学版)》发表重要学术论文

作者: 吴越 发布时间: 2022-08-030

![]()

题目: 公司关联交易的安全港程序与公司集团立法研究

作者: 吴越

DOI: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2022.1101

收稿日期: 2022-05-20

网络首发日期: 2022-05-30

引用格式: 吴越.公司关联交易的安全港程序与公司集团立法研究[J/OL].北京理工大学

学报(社会科学版). https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2022.1101

【内容摘要】《公司法》第 16 条引发越权担保合同效力之争,本质是关联交易的效力判断之争。《公司法修订草案》完善上市公司关联交易的安全港程序规定,应置于《公司法》总则之中或独立成章;违背安全港程序的关联交易可以经法院撤销而归于无效,但最终应以交易公平性作为终极裁判标准。公司集团利用内部关联交易可以节约交易成本,提升交易效率,但另一方面可能损害从属公司少数股东及债权人合法权益。《公司法》修订应遵循堵疏结合的立法思路,对关联交易和公司集团进行系统化规范:“堵”即是建立防火墙,防止关联交易损害少数股东及债权人合法权益;“疏”即是承认公司集团行使统一管理权的合法性,鼓励公司集团做大做强,并建立公司集团内部的公平补偿机制。

【关键词】 公司担保;关联交易;“安全港”程序;关联交易效力;公司集团

2021 年 12 月年全国人大常委会第 32 次会议审议《公司法修订草案》(以下简称草案),并公开征求意见。草案第 71 条吸收司法实践中存在巨大分歧的现行《公司法》第 16 条有关公司担保的规定;草案第 142 条针对上市公司的关联交易,完善涉关联交易董事的信息披露义务与表决权回避等事项,也即上市公司关联交易的安全港程序。草案的上述规定对于规范关联交易而言有显著进步,但仍然不够系统化,尤其是缺乏判断公司关联交易的效力规则规定。除此之外,草案对于公司法学界内部引起关注的应否增加关于公司集团的规定,仍然保持沉默。这与中国存在大量公司集团的现实形成巨大反差。

一、《公司法》第 16 条之争本质上是关联交易效力之争

(一)《公司法》第 16 条之争的研究背景

2005 年《公司法》实施以来,围绕该法第 16 条所产生的越权担保合同的效力之争就没有停止过,“同案不同判”可谓司空见惯。越权担保合同的效力之争,表面上是越权担保的效力之争,本质上则是公司关联交易的效力之争。2019 年 11 月 14 日最高人民法院公布《全国民商事审判工作会议会议纪要》(以下简称“九民纪要”),其第(六)部分对公司担保进行详细规定,并在第 18 条明确提出“关联担保”和非关联担保(即普通对外担保)的区分,并且对两种不同情形的公司担保中相对人是否为善意以及相应的担保合同效力进行区分规定。当公司为控制股东或实际控制人提供担保时,相对人负有形式审查义务,即审查是否规定。取得公司股东(大)会的授权,否则不属于善意相对人(担保合同应属无效);反之,根据原《民法总则》(现《民法典》)第61条第3款之规定,公司章程对法定代表人权限的限制,不得对抗善意第三人,公司章程对代表人权限的限制,不构成担保合同无效的理由, 换言之,《公司法》第16条第1款关于公司普通对外担保(即非关联担保)的规定,应当属于授权性规定,公司章程对公司代表人对外担保限额的规定,应属于公司内部的管理规定,而不构成法定意义上的限制,是否有董事会或股东(大)会授权不影响担保合同效力。这无疑是一个巨大的进步,有助于消除理论界和司法实务界的认识分歧,减少同案不同判现象。九民纪要对原《合同法》第50条(现《民法典》第504条,下同)中的法人的代表人“越权” 的概念,也进一步进行区分,即区分违背公司法等规定的 “越权” 和违背法人章程规定的 “越权”,并进而进行不同的越权代表合同效力判断。

随着司法实践的进展,根据原《合同法》第50条规定,基于“越权路径” 而非 “规范性质识别路径”,以判断违反《公司法》第16条的担保行为效力,逐渐成为主流共识。但对 “越权路径” 也有不同观点。有学者认为,必须对《公司法》第16条的3个条款进行解读,区分一般担保和关联担保,并分别归纳不同的越权担保合同效力规则。也有学者认为,不应当区分普通担保和关联担保,而应当适用统一的裁判规则。公司普通对外担保中相对人不负形式审查义务在司法实践中已经逐渐趋于一致,争议的焦点集中在关联担保合同的效力。随着 “九民纪要” 的出台,区分关联担保和普通对外担保已经形成共识。

“九民纪要” 还提出一个新问题,即公司代表人越权为控制股东或实际控制人提供关联担保时,倘若没有经过股东(大)会授权,就一定属于无效的担保合同吗?这背后逻辑是什么?“九民纪要” 并未给出明确答案。

推而广之,包括公司关联担保在内的关联交易的效力判断的一般规则是什么?这个问题始终未有明确的答案。《公司法》的再次修订已经提上议事日程,规范公司关联交易,是本次修订的一大重点。

(二)“善意相对人” 裁判思维凸显《公司法》关联交易效力特别规则的阙如

在 “九民纪要” 公布之前,关于公司关联担保合同效力的裁判,法官通常是从合同法的角度去考察担保合同的效力,尤其是重点考察担保相对人是否善意,并以此为基础判断担保合同的有效性。在判断相对人是否善意时,主要是依据原《合同法》第50条,即签订合同 时相对人是否 “知道或者应当知道” 法人代表 “越权”。相对人对担保相关文件(如董事会决议或股东大会决议)履行形式审查义务的,即为善意;未履行形式审查义务的,即不为善意。判断何为 “善意相对人”时,在最高人民法院裁判的多个有争议的案件中,法官之间的 “经验法则” 出现严重分歧甚至矛盾,显示关联担保的效力判断思路不统一。

在 “招商银行案” 中,法官认为 “银行不是专业的法律服务机构”,意即银行方面并不知道《公司法》第16条第2、第3款的特别规定,这等于说最高人民法院在这一关联担保案件中,建立 “法律可以原谅法盲” 这样的经验规则,从而认定相对人善意。此外,从法律价值的选择立场来看,法官显然认为交易安全是必须优先维护的价值,即使在关联担保中也不例外,而《公司法》第16条第2、第3款规定所彰显的内部控制程序价值,则逊于交易安全价值。在该公报案例之后的多个代表性判决中,关于相对人是否善意,法官并没有遵循本案的裁判思路,并且给出完全不同甚至针锋相对的裁判理由。

在河北敬业担保公司涉公司关联担保案(2016)中,最高人民法院维持下级法院的判决,认为担保权人作为 “专业担保公司”,理应尽到合理的形式审查义务,即应当要求担保 人的法定代表人在从事担保交易时,出具公司机关的授权决议:“专业担保公司”明知公司法有相关规定而未尽到相关的形式审查义务,不为善意。最高人民法院在本案中建立“ 法律具有推定公知属性” 这一裁判规则,这与公报案例确立的规则相悖。无独有偶,江苏省高级人民法(2015)、上海高级人民法院(2017)(高级人民法院,以下简称 “高院“ )的判决均从不同角度,认可关联担保中相对人应当负形式审查义务的观点,并进而认定相对人不为善意。

作为公报案例的“招商银行案”影响深远,其所倡导的裁判思路,—— “即使在关联担保中,相对人也不负形式审查义务” 并进而认定相对人善意——并未在人民法院裁判中得到一致遵循。从裁判价值取向来看,在涉及关联担保时,相对人的交易安全不再是唯一考量因素,公司与少数股东利益的维护亦得到重视,公司法自身的价值取向得以彰显。从法官的裁判经验规则来看,后续的典型裁判都认可法律具有推定公知的属性,法律和司法都不能原谅 “法盲”。《公司法》第16条第2、第3款中的公司内部控制程序的价值受到司法裁判重视。

司法裁判对 “招商银行案” 基于交易安全而为的裁判思路进行一定程度的纠偏,但这种裁判思路的调整有时又陷入另一种认识误区。其根源在于,有时法官在关联担保效力判断当中,仍然侧重从合同法的角度,尤其是单纯从相对人是否善意的角度进行裁判思维,进而判断公司担保合同效力。这种裁判思维的狭隘之处,即是没有充分尊重公司法规定的内部控制程序的价值,这也是上述最高人民法院公报案例中的裁判路径被拋弃之后,裁判思维又可能陷入其他误区或者偏差的根本原因。

江西高院在江西嵩汇科技管业有限公司关联担保案(2016)中认为,“债权人有基本的审查义务,若债权人明知公司提供担保未经股东会决议或不可能在股东会上通过该决议,而仍然要求公司控制人以公司财产提供担保,足以证明系公司控制人与债权人恶意串通损害公司利益。对此种情形下担保合同效力应予否定。”在该案中,法官立足相对人的形式审查义务,认为相对人 “明知” ,或者说原《合同法》第50条所表述的 “知道或者应当知道“ 法定代表人越权,就推定当事人构成恶意串通,并进而判断担保合同无效。

本案忽视的一个核心问题是,”担保未经股东会决议或不可能在股东会上通过” 本身,应当首先遵循商事特别法上或者说公司法的效力判断规则,而单纯从合同法上的恶意串通规则进行解释,显得有些牵强。公司内部决议的瑕疵,可能发挥影响对外行为效力的功用,因此存在系统判断的必要。倚重合同法原理,而轻视公司法内部控制程序判断合同效力的裁判思维出现偏差。

在四川高院审理的侯某胜、戴某能民间借贷纠纷案(2018)中,提供担保公司的法定代表人(同时也是公司股东)违反《公司法》第16条第2、第3款的规定,在未经公司股东会决议的情况下,以公司名义为自身的债务向债权人提供担保。法院认为:“戴某作为担保公司法定代表人,虽然可以代表公司对外开展经营活动,但其行为应在法律、公司章程等规定的权限范围内活动。” “从交易风险控制角度而言,债权人应严格审查戴某的职务权限,并以此证明自己的善意第三人身份。” 该案中,法院以相对人形式审查义务的履行,用以判断自身善意与否,从而判断合同效力。戴某作为公司股东,公司为其进行担保的行为,本身应受商事组织法上 “利益冲突交易” 规则的规制,并非完全只是一个相对人主观判断的问题。

在海南省高院审理 “大寺坡矿产资源开发有限公司” 涉担保纠纷案(2016)中,法院认定公司未就关联担保召开股东会进行授权,但由于相对人并未要求公司出具,未尽合理的形式审查义务,因此认定相对人不为善意,越权担保合同无效。直接依据公司法上的内部控制程序是否满足判断相对人是否善意,有一定合理性,但裁判文书对公司法内部控制程序的价值未进行充分说理。

单纯依据合同法,尤其是偏重从相对人是否善意判断公司担保合同有效性的裁判思维,无助于对公司关联担保效力的准确判断,造成关联担保效力裁判规则的解释僵局,加剧 “谁也说服不了谁” 的状况。司法实践中法官思维的 “重合同法,轻公司法” 现象导致司法裁判混乱。

倘若不在公司法自身层面规范公司关联交易的效力,围绕《公司法》第16条(草案第71条)的争论还会延续下去。

二、对公司关联担保特别规制的域外立法例

国外公司立法大都有对关联担保交易的专门规定。鉴于借贷和担保往往是同时进行的,因而有的国家对此进行合并规定。不同国家亦存在较大区别,分别有董事会决议控制和股东(大)会决议控制两种模式。

(一)董事会决议控制模式

美国《特拉华州通用公司法》(简称 DGCL)第 143 条规定:“公司可以向本公司或其分、子公司的任何高管或者其他雇员,包括担任公司或分子公司董事的高管或雇员,提供贷款或为其债务担保,或提供其他帮助,只要董事会合理认为此种贷款、担保或帮助符合公司的利益......但需以董事会批准的方式进行,包括但不限于股权质押。本条的任何规定均不得推定为否认、限制公司依据普通法或成文法的担保权力。”

该条的规定表明,特拉华公司法将关联贷款或担保交由董事会决议控制;与此同时,该条也提示法官,不得仅仅因为关联贷款或担保没有经过董事会的批准就否定关联贷款或担保的效力。

(二)股东(大)会决议控制模式

《英国 2006 年公司法》(Companies Act 2006)第 197 条要求公司对董事的贷款和担保需取得股东(会)的批准;而对于公众公司而言,根据该法第 200 条,则要求公司对董事及与董事关联的人提供贷款、“准贷款” 或者担保时,均需要得到股东(会)的批准。另据该法第 251 条第 1 款,此处的董事还包含影子董事(shadow director),因此该条的调整对象,也包括公司为控制股东和实际控制人担保的情形。从这里不难看出,根据英国公司法,公司为公司的董事、控制股东和实际控制人提供贷款、“准贷款” 和相应的担保,均需要得到股东(大)会的授权,这与中国《公司法》第 16 条第 2、第 3 款规定的立法意图一致。

此外,美国《示范商事公司法》(简称 MBCA)第 12.01 条和第 12.02 条从公司 “资产处置” 视角对公司担保是否需要股东(大)会批准进行规定。根据该条,通常情况下,公司担保无须股东会批准,但如一项担保 “将导致公司无法维持重要的经营活动,则要求公司股东(会)的批准。” 该条的其他条款还进一步规定如何提交股东批准和决议程序等规则。对此,该条的官方评论指出:“重要的经营活动” 有不同的衡量标准。过去,大部分的州立法所采用的标准均是 “全部或者实质性的全部” 资产,但也有采用类似标准的司法案例。在 Gimbel v Signal Cos.一案中,法院认为,认定的关键因素是如果资产出售从数量上来看对公司经营而言是致命的,并且超出常规范围,实质性影响到公司的生存和目的,那么,它就超出董事会的权限范围。公司担保对公司资产的影响在本质上与资产出售大致相同。根据该条,公司担保是否需要股东会批准,关键是看对公司资产的影响程度,即担保在多大程度上威胁到公司全部或实质性的全部资产。

(三)关联担保无需公司机关决议控制的例外情形

公司提供关联贷款或担保,除公司机关决议控制程序外,也存在无需公司机关决议控制也为有效的例外情形。一个典型的场景即是对实行统一管理的公司集团而言,集团的成员企业之间相互借贷或担保,体现的是企业集团的整体利益,因此有的立法例从 “集团内部交易例外” 的角度对集团内部的关联借贷或担保进行公司机关决议控制的豁免,从而简化集团内部的审批程序,也有利于交易安全。

《英国 2006 年公司法》第 208 条(“集团内部交易之例外”)规定,公司对其他的关联法人提供贷款或担保,就无需股东(会)决议批准。值得肯定的是,根据 “九民纪要” 第19 条 2 款的规定,公司为其直接或间接控制的公司开展经营活动向债权人提供担保,即便债权人知道或者应当知道没有公司机关决议,也应当认定担保合同符合公司的真实意思表示,合同有效。上述规定的内在逻辑在于,尽管关联借贷或担保可能有损于企业集团内部的某个法人的少数股东的合法权益,但鉴于实践中企业集团利用统一管理权对成员企业进行一体化管理,因此某个成员企业的公司机关决议仅仅具有形式意义,此时豁免公司机关决议反而有利于债权人保护,且此种情形下,整个公司集团才是真正的受益人,因此这种程序性的豁免无论是对公司集团而言,还是对债权人保护和交易安全而言,都是公平的。

反之,公司对关联的自然人提供贷款或者担保,则不应当享有这种豁免。与此同时,倘若公司对关联的自然人或者关联法人提供的借贷或者担保超出集团正常经营活动的范围,通过关联贷款或担保等方式转移、隐匿公司利润或者公司资产,也不应当享受豁免。英国公司法的以上规定,与九民纪要精神吻合。

关联借贷或担保的效力,除应满足公司机关决议控制的法定要求之外,其背后的终极逻辑,仍然是要追问公司关联贷款或担保背后的实际受益人和交易背后的真实目的。为此,中国《公司法》2005 年修订时,除第 16 条的规定外,还通过第 21 条对包括关联担保在内的关联交易设置兜底性规定,即公司的控制股东和实际控制人不得利用关联关系损害少数股东及债权人的合法权益。

三、公司关联交易的通用控制程序与一般效力规则

实践表明,包括公司担保在内的关联交易是一把双刃剑。一方面,公司集团内部的关联交易有利于节约交易成本,提升交易效率,而另一方面,关联交易也极有可能损害公司少数股东和债权人的合法权益,中国《公司法》第 21 条对关联交易的禁止性规定即是对关联交易危害的兜底性规定。从公司法上建立对重大关联交易的内部控制程序,并对关联交易的效力作出原则性规定非常必要。对于非重大的关联交易,无论是从其危害程度还是从规制成本两个方面来看,一则没有必要,二则因为守法成本太高而没有可能进行规制,对于非重大的关联交易的效力应当交由司法裁判进行补充。英美公司法从董事利益冲突交易(director' sconflicts of interests trade)角度对关联交易建立内部控制的安全港程序(safe harbor procedure),并在此基础上建立公司关联交易效力的一般规则,即是抓住公司重大关联交易进行规制,这不但有利于维护公司及其利害关系人的合法权益,而且也有利于交易安全。英美公司法中的董事利益冲突交易规则由三部分构成,即(1)涉事董事的事前信息披露义务;(2)董事会或股东(大)会决议控制程序(包括关联董事或关联股东的回避表决义务);(3)董事利益冲突交易的效力规则。此外,对 “交易”的含义和 “关联方” 的界定也是重要的内容。

(一)事前控制:涉事董事的信息披露义务

英美公司法规定涉及利益冲突的董事(含控制股东、实际控制人)的信息披露义务。关联董事以及关联董事背后的控制股东以及实际控制人自身最清楚一项关联交易是否涉及自身利益。英国《2006 年公司法》第 177 条规定,涉事董事如果在一项与公司的交易或安排中享有利益,则必须在交易前通过(书面或口头)通知或在董事会上说明的方式向其余董事披露这种利益的性质和范围。通常,仅当其他董事已经知道或者该涉事董事根据自己的合理判断并不产生利益冲突的情况下或者该董事自己都不知道关联交易的存在的情况下,才可以免于披露。美国《示范商事公司法》第 8.62 条(b)项的规定与此类似,但如果该董事合理地认为如果披露会违背其法定的责任或职业伦理,或者有约束力的保密义务,则董事可以免除这一部分的信息披露。即使如此,其仍然应当对无关联董事披露冲突利益的存在,并说明不予披露部分信息的性质。

(二)事中审查:公司机关决议内部控制的安全港程序

在涉及利益冲突交易的关联董事的信息披露义务的基础上,英美公司法进一步规定涉及利益冲突的董事的表决权禁止与回避表决制度。某董事认为某一项交易涉及利益冲突,该董事有义务首先向董事会披露,再由董事会中的无利益关联董事以法定或约定多数进行表决。倘若董事会认为该交易涉及重大关联交易,为保护无关联股东的合法权益,有必要将交易提交股东(大)会表决,则董事会应当向股东会披露哪些股东涉及利益冲突,所有涉及利益冲突的股东均应回避表决,并由非利益关联的股东进行投票表决。需要指出,对于利益关联股东应否表决和应否回避,以及关联董事或关联股东理应回避表决而未回避时对关联交易的效力有何影响,不同的法律规定之间也存在微小差异。

美国《示范商事公司法》第 86.2 条(a)项关于董事会成员回避表决的规定:“依照8.61(b)(I)之目的,涉及某董事冲突利益交易的表决(行动),(在下列情形)有效,在冲突董事按照要求披露了适格董事尚不知情的事项之后,或者依照(b)进行了变通的披露之后,由多数适格董事(不少于两名)批准了该交易,则该交易有效,前提是:(1)适格董事经过了慎重考虑并且在其余董事不在场并且未参与该表决;并且(2)如果系通过董事会的某专业委员会表决,该委员会的所有董事都是适格董事,并且(i)该委员会全部由董事会成员组成或者(ii)委员会成员系由董事会的适格董事由多数表决任命。” 但是,该条 (d)项规定,“如果根据公司初始章程,章程细则或法律的规定,无法达到授权该交易所要求的多数比例,而董事会或专门委员会又必须独立表决授权该交易,那么非适格董事可以参与表决。” 这就表明,在特殊情况下,关联董事也可以参与表决。此处的 “适格董事”(qualified director),系指无利益关联的有资格参与表决的董事。

《示范商事公司法》第86.3条关于股东(大)会表决时关联股东回避表决的规定:“(a)依照8.61(b)(2)之目的,涉及某董事冲突利益交易的表决有效,如果适格的股权持有者多数表决支持该交易,在之后(1)涉及该交易的信息向股东进行了披露;(2)依据(b)满足了公司的知情权;并且(3)与有权表决的股东在其应当知悉而未知悉的范围内进行了沟通。在通过股东会表决时,有表决权的股东的范围取决于股东会会议通知的记录日期。(b) 涉及冲突利益交易的董事应当,在股东表决之前,以书面形式向有权具体列明表决权(tabulate votes)的公司秘书或其他高管或代理人告知该董事知悉的本条(c)规定的非适格股权以及这些股权的持有人的身份”。但是,依据该条(e)(f)项规定,在有关的关联董事或者关联股东无法回避表决或者虽然应当回避表决但是未对表决结果产生决定性影响的前提下,则法院可以根据实际情况受理涉及该交易以及该董事的诉讼,并可以根据案情由法院合理支持该交易的效力。

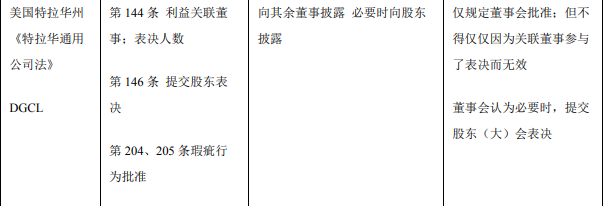

英美公司法关于董事及关系人利益冲突交易中的安全港程序内容(如表 1 所示)

表 1 英美公司法董事利益冲突交易的安全港程序

(三)董事利益冲突交易效力的一般规则

未遵循安全港程序的董事利益冲突交易的效力,英美公司法以交易可撤销(voidable)作为一个原则。未遵循公司机关决议的内部控制程序的关联交易可以被法院撤销,但需要满足一些前提条件。

《英国 2006 年公司法》第 41 条第(2)款规定,当(a)公司发生交易并且(b)该交易的当事人包括(i)公司或者其控股公司的董事,或(ii)与任何该董事相关联的人,该交易基于公司的请求是可以撤销的。

该条第(4)款进一步规定交易 “不可撤销” 的例外情形:如果发生下列情形,该交易不再是可撤销的: (a)不再可能归还该交易之下的任何款项或其他资产;(b)对于因该交易而造成的任何损失或损害,公司已获得赔偿;(c)不是该交易一方的人在事实上不知道董事超越权力,则其不承担(3)款之下的责任(即向公司承担缴纳收益或承担损失的责任)(d)公司确认该交易。

与该法第 40 条建立保护善意相对人的一般规则不同,涉及与公司董事、董事的关联人以及控制股东的交易,应公司的请求是有条件地可撤销的。公司一旦发现公司代表人越权进行关联交易,公司应当及时通过提起诉讼,主张该交易无效。此外,在公司已经获得赔偿的情况下,交易不可撤销。

类似地,美国《特拉华州通用公司法》第 144 条也规定董事或高管的利益冲突交易被法院撤销的条件。该条(a)款规定:“公司与 1 名或数名董事或高管之间的合同或交易,或者公司与任何其他公司、合伙、协会或者组织的合同或交易,在上述组织中本公司的董事或高管在该其他组织中任董事或高管,或拥有金钱利益,不得仅仅因为上述理由而无效或撤销,或者仅仅因为该董事或高管在董事会或专门委员会的现场或者参与了批准该合同或交易的投票,或者仅仅因为该董事或高管的投票为此目的而计算在内,如果 (1)该董事或该高管与该合同或该交易的关系或利益的实质性事实已经向董事会或专门委员会披露或者被其知悉,并且董事会或专门委员会通过非利益关联董事的多数表决善意地批准了该合同或该交易,即使非利益关联董事达不到法定人数;或者(2)该董事或该高管与该合同或该交易的关系或利益的实质性事实已经向有表决权的股东披露或者被其知悉,并且股东以特别表决的多数方式善意地批准了该合同或该交易;或者(3)在合同或交易被董事会、专门委员会或股东授权、批准或者追认的当时,该合同或交易对公司是公平的”。

美国《示范商事公司法》第 8 章之 F 次章也规定涉及董事的利益冲突交易能否得到公平救济(equitable relief)的问题,并规定交易不可撤销的三种情形,该法第 8.61 条规定:“(a)在依据董事在交易中拥有冲突利益而由股东或者股东代表公司对该董事提起的诉讼中,如果不构成董事冲突利益交易,那么一项影响到或者被认为影响到公司(或者公司控制的实体)的交易可以不享受公平救济,也不构成该董事的损害赔偿或其他制裁。(b)在依据董事在交易中拥有冲突利益而由股东或者股东代表公司对该董事提起的诉讼中,董事冲突利益交易可以不享受公平救济,也不构成该董事的损害赔偿或其他制裁,如果:(1)该董事的涉及该交易的行为在任何时候都符合 8.62(有关董事会表决的规定),或者(2) 股东的涉及该交易的行为在任何时候都符合 8.63;或者(c)已经能够证明,根据当时的情形,该交易对公司公平”。

董事利益冲突交易是否可以被法院撤销,需要满足严格的条件,尤其是不得仅仅因为表决程序上存在瑕疵就宣告交易无效或者被撤销。对不可撤销的交易,也进行详细规定,有助于法官准确地适用法律,减少纠纷。

(四)对利益冲突“交易”范围和“关联方”范围的合理界定

实践中,很多的关联交易都是在董事会和经理的职权范围之内,甚至有的关联交易在高管的日常经营管理所必须的自由裁量权范围内。若涉及任何形式的关联交易都需启动公司机关的决议审查机制,这势必影响交易效率和交易安全。启动关联交易的公司机关决议审查机制权限,其实掌握在公司的董事和高管手里,只有董事和高管自己最清楚交易是否涉及自身的利益或者其关系人的利益,也即利益冲突与否。

英美公司法侧重从董事的利益冲突交易着手对关联交易进行规制,是否涉嫌规制的范围过窄?首先,英美公司法中,均存在影子董事概念。根据英国《2006 年公司法》第 251 条(1)款,所谓 “影子董事” 是指公司的董事习惯性地听从其指导或指示的人。公司的控制股东和实际控制人如本人并不担任该公司董事,而又习惯性地对在位的董事进行指导甚至直接发号施令,这样的人即 “影子董事”。根据《特拉华州通用公司法》第 144 条规定,不仅董事可能涉及利益冲突交易,高管同样也包括在内。英美公司法表面上看仅仅约束董事的利益冲突交易,实际上已经全面覆盖董事、高管、控制股东或者实际控制人。其次,对 “交易”(transaction)也不宜作宽泛解读。在英美公司法 “关联交易” 所指的交易中,“交易” 应作狭义理解,也即通常意义上的商业交易,并非是泛指任何形式的交换(deal),狭义的利益冲突交易仅是指金钱利益上的好处,而不是指非金钱利益上的某种好处。特拉华州最高法院在 Cede & Co. v. Technicolor Inc.一案中,认为不应采用 “理性人标准(a reasonable person standard)”,而采“实际人试标准(the actual person test)”,法院主要判断董事是否在实际上已经受到或可能受到财务利益冲突的影响。最后,与董事 “有关系的人”,包括关联法人与自然人,包括董事的近亲属以及长期生活的同居对象,但通常不包括 “远亲关系”,远亲关系所涉及的关联利益通常是有限的。

对英美公司法有关董事的冲突利益交易的 “安全港” 规则,日本 2005 年《公司法》修订在其第 595 条(冲突利益交易的限制)予以吸收。欧盟 2017 年颁布关联方交易指令(Related Party Transaction Directive),该指令规定重大关联交易的披露义务、公司机关决议控制程序以及相关的程序性豁免,但对关联交易的效力问题,因各成员国的差异,指令留下空白。

四、公司关联交易效力的裁判规则需要《公司法》特别规定

包括公司越权担保在内的公司关联交易之争,本质上是关联交易的效力之争,即违背关联交易安全港程序的关联交易是否有效?围绕《公司法》第 16 条出现旷日持久的争论,根本原因在于中国《公司法》缺乏公司关联交易的一般性控制程序,即安全港程序,同时缺乏关联交易效力的统一裁判规则。对此问题,九民九民纪要或公司法修订草案,都没有回答。

(一)英美司法实践对公司关联交易效力裁判的整体思路

在早期的英美公司法判例中,法院对关联交易曾经采纳 “自始无效” 规则,即只要是关联交易就是自始无效的。最经典的案例是克尔布斯(Kerbs)案。法院在考虑一项交易的有效性时认定关联董事对该交易的表决导致交易无效。法院的逻辑是,根据普通法规则,在决定争议中的行为是否得到董事会多数成员的批准时,利益关联董事的表决票不应计算在内。这项规则在 1967 年颁布的《特拉华州通用公司法》第 144 条中得到改良:“自身无效” 规则夸大(利益)关系是(衡量)利益关联交易的唯一的控制因素,交易的内在公平性应作适当补充。

英美公司法将董事的忠实义务作为信义义务的核心内涵。英国普通法由此发展出受托人“无利益冲突的义务”(non-conflict rule),明确董事应当防止对公司的义务与自己利益或对他人义务发生冲突。美国特拉华州最高法院在 Guth v. Loft 一案有类似观点。关于涉及董事利益冲突交易的有效性,无论是美国的司法实践还是相关的立法,都经历了不同的认识阶段。美国《示范商事公司法》的官方评论写道:“英美普通法根据类推适用信托法中的信义义务原则,曾认为董事与公司的所有交易都会受到董事的冲突利益的侵害,因此,这种交易是自始无效(void)的,或者至少是可撤销的(voidable)。普通法还认为,利益关联的董事不仅应当将相关交易中获取的好处吐出 ,并且应当对公司遭受的损害承担责任。最终人们发现, 呆板的无效/可撤销规则 (a flat void or voidable rule)其实可能并不符合公司利益。尽管自我交易 可能给公司带来潜在的损害,但同时也可能给公司带来潜在的利益。拥有自我利益的董事也可能公正行事,比如,只有该董事才拥有公司需要的特殊资产,或者该董事愿意以比市场上更为优惠的条件提供给公司。相应的,法院放弃 呆板的无效/可撤销规则 ,取而代之的是,如果该董事能够证明交易是公平的,则法院将支持该自我利益交易,从而将举证责任转移到董事一方。或者,某些利益冲突交易如果对公司有利,无须一概否认其效力。依据特拉华州公司法,董事的利益冲突交易,经过信息充分披露后的无利害关系董事或无利害关系股东同意后,才能依照商业判断法则推定该交易有效,除非原告可以证明有欺诈或浪费公司资产的情况。后来,《示范商事公司法》(简称MBCA)以及州立法进入到另一个极端:即只要该交易得到无利益关联董事批准,对自我利益交易就免于受到无效或撤销的挑战。”

美国特拉华州最高法院经典案例马西亚诺(Marciano)案中,大法官华尔士(Walsh)在判决书中全面地总结该州有关涉及董事利益冲突的一系列判例中的规则变迁,以及特拉华州通用公司法在涉及董事利益冲突交易的安全港规则的历史背景。在本案中,马西亚诺家族将遵守《特拉华州通用商事公司法》第 144 条规定视为不适用“自身无效”规则的唯一标准,衡平法院对此不赞同。如果依据《特拉华州通用商事公司法》第 144 条认定董事的利益关联交易不具有周延性,那么内在公平测试的生命力就再次显现出来,这不仅适用于股东僵局的情况,也适用于(大)股东通过对利益关联董事(实现的对公司)的控制排除独立性判断的情况。在这种情况下,内在公平测试提供实质标准来对抗适用利益关联董事的举证责任。本案以及一系列相关案例带来的最大启示就是,特拉华州最高法院在判决涉及董事利益冲突的交易的无效或者可撤销时,通常是看是否满足《特拉华州通用公司法》第 144 条设置的安全港规则是否得到遵守。安全港规则得到遵守,仅是判断关联交易有效的标准之一,而非唯一的标准。安全港并非绝对安全,法官通常还会启动交易的内在公平测试。本案带来的启示之二就是,在出现股东会或董事会僵局的情况下,启动安全港程序已不可能,此时关联交易的有效性取决于交易的公平性。

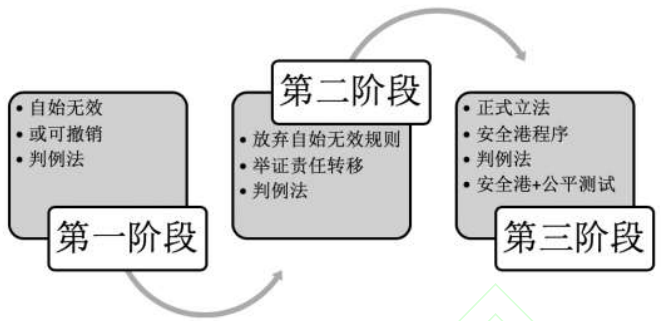

英美公司法及其判例对涉及董事、高管以及实际控制人关联交易的越权代表交易的认识曲线,如图 1 所示。

图 1 英美公司法对关联交易的认知曲线

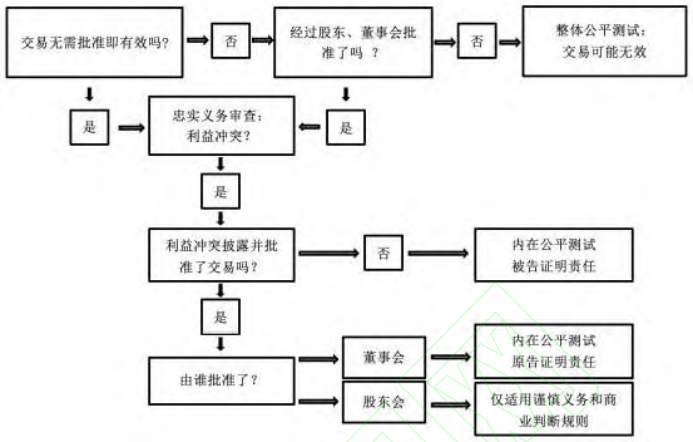

美国学者认为,根据美国判例法,尤其是特拉华州的判例法,法官对于涉及董事、股东利益冲突的交易是否需要股东会甚至股东会决议的批准以及在没有取得公司机关决议批准情况下关联交易的效力,通常是并行采用两种测试:第一,关联交易是否得到批准,如批准,相对而言就是安全的,但有时即使是无关联股东进行了表决,法官仍然会否定关联交易的效力;第二,即使关联交易没有经过批准,只要对公司而言是公平的,也有可能被法官判决有效。法官的裁判思路,如图 2 所示。

图 2 美国法官对关联交易的裁判思路

(二)英美司法实践对关联交易“实质公平”的兜底判断

由于董事会、股东会决议的内部程序性控制并非完美,英美的法官在对公司关联交易进行审查时,除根据安全港规则进行审查之外,往往还要启动交易的内在公平性审查。

在特拉华州法院判决的经典案例 WTI(Wheelabrator Technologies Inc.)案中,论争的焦点是:有股东会的批准(安全港程序),交易就真的安全从而有效了吗?法官认为:“原告认为董事的忠实义务是由交易的整体公平性所决定的,股东批准该并购交易仅仅是将公平问题的证明责任转移到原告一方。这种观点是不正确的,因为在本案中,并购并不涉及到控制股东的利益关联交易......关联控股股东的参与在决定交易的整体公平性方面才是决定性的,因为,控制股东可能潜在地操纵交易的过程,并且控制股东持续地在场甚至可能影响到活动充分的披露信息的股东的投票表决,这恰好表明了司法审查和程序保护的必要性,而这正是整体公平(entire fairness)司法审查所能做到的”。交易的公平性才是法官判断关联交易有效性的终极标准。美国特拉华州最高法院在 Weinberger v. UOP 一案中明确,公平包括“ 公平交易(fair dealing)” 和 “公平价格(fair price)”,前者应考虑交易成立的时间点,交易启动、框架、协商、信息披露,以及董事与股东同意的程序等。涉及股东批准的交易的法律结构相当复杂,特拉华州的法律区分董事(或管理层)行为的 “无效” 和 “可撤销”。特拉华州最高法院在 Michelson v. Duncan 一案中表示:“可撤销与无效行为的根本区别在于,前者是指行为的实施符合公司的利益但是超出了管理层的权限范围;它与越权行为、欺诈或浪费公司资产的行为是有区别的。我们(法院)认为,在实践中,可撤销的行为容易得到股东批准而治愈,但无效行为则不能”。

股东会批准决定涉及到忠实义务诉讼的有两种:(a)公司与其董事的关联交易(或者是公司与某个实体的交易,该公司的董事在该实体中担任董事或高管,或者拥有金钱利益);(b)公司与其控制股东的关联交易。

对第一种情况,《特拉华州通用公司法》第 144(a)(2)规定,如果关联董事或高管按照法律规定履行披露程序并获得股东的批准,该交易原则上就是有效的。此时要遵守商业判断规则,司法审查的范围仅限定在公司捐赠或者浪费等问题上,并且由发起攻击一方进行举证:“如果独立的股东批准了董事的关联交易,反对该交易的股东应承担举证责任,证明任何具有通常的正常的商业判断能力的人都不会认为那是一桩公平的交易”。

第二种情况就是公司与其控制股东的关联交易。这种交易涉及母子公司合并交易中需要得到 “少数股东的多数表决” 批准的问题。在母子公司合并交易中,司法审查的标准通常是“整体公平”,即董事有义务证明交易的整体公平性。如果母子公司合并的交易得到少数股东的多数表决批准,法院此时审查的仍然是交易的整体公平性,只不过举证责任倒向原告(即少数股东)。

交易的公正性是衡量关联交易有效性以及相应的法律责任的分配的终极标准,“安全港程序” 的实际意义更多的是改变证明责任的分配。

(三)英美关联交易立法和司法裁判对中国《公司法》修订的启示

中国司法实践关联担保效力的判断中存在巨大分歧,应当抛弃单纯侧重从合同法角 度,即交易相对人是否善意的角度去裁判关联担保的效力的路径。这种裁判思维模式没有 考虑到与公司交易的法定内部控制程序,这种裁判路径不妥当、不完整。通过比较法的研 究表明,关联担保作为关联交易的一种,应当遵循 “安全港程序” 而对其效力进行综合判 断。关联担保的效力判断应首先立足于公司法上的关联交易规制逻辑。“九民九民纪要” 区 分关联担保与非关联担保,并区分章程限制与法定限制,承认关联担保的内部控制程序对 公司担保交易效力可能带来的影响,尊重公司内部控制法定程序的体现,而且兼顾公司法 与合同法各自所追求的价值目标。

法官判断关联交易的有效性,首先应先判断公司关联交易是否满足程序性要求,即是 否遵循 “安全港” 规则的要求,也即是否遵循《公司法》第 16 条第 2、第 3 款的程序性规 则。

无论是否遵循程序性控制规则,法官在裁判关联担保纠纷的过程中,应结合该关联交 易是否属于公司代表人的职务行为、是否有利于公司的整体利益,或者说结合关联交易的 公平性来进一步判定。依英美公司法的司法实践,即使缺乏公司董事会决议或者股东会决 议授权也并非合同一律无效,判断涉及董事、高管利益冲突的交易的有效性,应当进行内 在公平测试。在出现股东会僵局或董事会僵局时,安全港程序无法启动,或者是在公司集 团内部从事生产经营所必须的关联交易而无需股东大会决议控制时,法官不能直接适用第 16 条第 2、第 3 款的规定,而应当从交易是否对公司公平出发来衡量交易的效力。

法官应当根据纠纷属于公司内部关系还是外部关系,结合纠纷当时该关联担保是否已 经得到实际履行,平衡公司利益保护与交易安全。涉及董事、高管或股东利益冲突的关联 交易,若是由公司的少数股东、从属公司提起关联担保合同有效性的诉讼,而不涉及到与 公司无关联的外部债权人,或者说不是由外部债权人为原告提起的关联担保诉讼,法官可 根据具体案情判决是否撤销关联交易合同,而不是一律判决合同无效。

根据英美法系国家的立法和司法实践,法官判决涉及董事高管的利益冲突关联交易的 无效或者可撤销的前提是该关联担保合同尚未履行或者尚未履行完毕,若该交易已履行完毕,且不可恢复不可逆转,法官就不会判决该交易无效。出于保护善意第三人之目的,若该关联担保已经履行,出于信赖利益保护以及维护交易安全的考量,此时判决关联担保合 同无效不但显失公平,而且会助长公司一方的道德风险和机会主义行为。

借此次《公司法》修订的契机,在《公司法》中应增加对公司关联交易效力的原则性规定,即 “违背本法有关关联交易规定的交易,可以由人民法院撤销;但有关交易已经履行完毕的,不得撤销;虽然违背本法规定,但对各关联方公平的交易,也不得撤销”。唯有在《公司法》中增加上述规定,类似于《公司法》第 16 条的争论,方可平息。

五、公司集团的公司法规范

公司集团利用统一管理权进行内部关联交易,能极大地节约交易成本,提升交易效率,这正是公司集团较之于单个公司的巨大优势所在。公司集团在全球范围内都是客观存 在的事实,但对公司集团进行公司立法的国家或地区却不多见,相关的立法例也不多,仅有德国、巴西、葡萄牙和斯洛文尼亚等国的公司法对公司集团做出规定。另外,中国台湾 地区公司法部分借鉴德国康采恩法的规定,即 “关系企业法” 规定。

(一)德国“康采恩法”的主要内容及对其他国家公司立法例的影响

德国 1965 年全面修订《股份公司法》时,在第一章 “总则” 中增加关联企业及 “康采恩”(也即企业集团)基础法律概念及其定义(德国《股份公司法》第 15~第 22 条),并在该法第三编专门增加 “关联企业” 的系统性规定(第 291~第 337 条)。德国关联企业成文法仅针对股份公司,但德国联邦法院则通过创设 “适格的事实康采恩” 概念规则将上述规定扩大适用至有限公司,直到 2001 年,联邦法院才放弃类推适用股份公司康采恩法的做法,回归到以控制股东是否违背信义义务,尤其是以 “是否滥用公司人格为危及企业生存” 追究有限责任公司的控制股东的法律责任。联邦法院的后续裁判事实上又回归到控制权滥用的裁判思路,这与英美公司法的控制概念和控制权滥用概念是一脉相承的。

德国关联企业法对关联企业有关的基础概念等值得借鉴。例如 “关联企业” “多数持股” “从属与控制企业” “康采恩”(即公司集团)与 “康采恩企业” “相互持股企业” 等法律概念,这些法律概念是关联企业立法的起点。德国立法者惯用的法律推定术大大减轻少数股东的证明责任,也便利法官的法律适用。

德国关联企业法全面地规定涉及关联企业的对其他关联方的告知义务(第 20~第 22 条)。这种法定告知义务的最大优势在于让利益攸关方(少数股东与债权人)及时知晓关联 企业的形成过程,即形成所谓“预防性保护”。

德国关联企业法严格区分“合同型康采恩”(Vertragskonzern)与 “事实型康采恩” (faktischer Konzern)两大类型。“合同型康采恩”,相当于中国实践中制订集团章程的公司集团,或者签订内部一体化管理协议的公司集团。事实型康采恩,是指实践中广泛存在的通 过控股关系形成的事实上的大量的公司集团。

德国《股份公司法》第 3 编 “关联企业” 包括第 1 部分 “企业合同”(第 291~第 307 条);第 2 部分 “对从属企业的管理权与责任(第 308~第 318 条);第 3 部分“ 一体化企业” (第 319~第 327 条);第 4 部分 “相互参股企业”(第 328 条);第 5 部分 “康采恩 (公司集团)的会计报表(仅存第 337 条)”。大致而言,其中第 1 部分和第 3 部分所规定 的康采恩即属于合同型康采恩,即存在集团章程或者签订有统一管理协议的公司集团,而 第 2 部分和第 4 部分涉及的康采恩则属于事实型康采恩,即单纯通过控股关系形成的公司集团。

在德国合同型康采恩(含 “一体化企业”)实践中并不多见。这导致德国关联企业法在 一定程度上打了折扣。出于同样的原因,德国之外的一些学者批评德国的关联企业法实际 作用不大。这种批评并不具有实际意义。德国对合同型康采恩的规定,大体上属于倡导性 的规定,对事实康采恩的规定和司法实践,也即基于控制和控制权滥用理念的立法思路, 与英美法系公司法上的控制和控制权滥用理念并无二致。从表面上说德国公司法对关联企业和公司集团的规定与英美公司法缺乏系统性规定形成鲜明对比,从实际的规制效果来看,差异并没有那么大。

德国关联企业法中对关联企业相关概念的法律界定(含法律推定)、从属报告义务、对相互持股公司的表决权限制、年度补偿机制和董事高管的损害赔偿责任等内容依然能适应 新形势下关联企业存在的问题。从整体上说,德国的关联企业法算是较为成功的。

德国的康采恩法被巴西、斯洛文尼亚等国家或地区借鉴。巴西 1976 修订《股份公司 法》时,增加公司集团(grupo de sociedades)有关的规定(第 265~第 279 条)。巴西公司法中有 “从属公司” “控制公司” 等概念。巴西的公司集团法没有全盘照搬德国康采恩法, 但同样区分合同型公司集团与股权型公司集团两大类型。斯洛文尼亚的公司法可以说是全盘照搬德国康采恩法。

从 “堵疏结合” 的立法理念出发,中国可以结合实际情况,增加对关联企业的和关联交易的一般性规定,也可以对公司集团进行原则性的规定。

(二)英美国家公司法的控制概念及其对公司集团的间接规制

在英美国家,公司法未对公司集团进行系统化规定,但广泛采用控制概念。控制概念是英美公司法中的一个极其重要的概念,并且借助于控制概念,对母子公司(实际上就是 公司集团)进行法律认定。基于控制概念的母子公司概念,其实实现了对公司集团的间接规制。

英国 1985 年《公司法》没有对关联企业下定义,但该法中有几个相关的概念值得注意,即子公司(subsidiary)、控股公司(holding company)和全资子公司(wholly owned subsidiary)。上述概念均采用法律意义上的控制(control)标准。按照该标准,只要满足了下列条件之一,即构成母子公司:(1)公司(母公司)拥有另一公司(子公司)的半数以 上的表决权;或者(2)母公司是子公司的股东,而且有权任免后者的半数以上的董事会成员;或者(3)母公司是子公司的股东,它依据自身的权利或者与其他公司的约定控制着该子公司的半数以上的表决权。在这种情况下,子公司的表决权将视为母公司的表决权。此外,子公司自己的子公司也将被视为母公司的子公司。如此一来,多重母子公司关系也在法律调整范围之内。公司丙是公司乙的子公司,而公司乙则是公司甲的子公司,则公司丙 将被视为公司甲的子公司,而公司丙所持有的全部股份将被视为公司甲持有的股份。

英国 1989 年《公司法》专门为合并会计报表之需要而引进 “母子企业” 概念。该概念在传统的公司法的母子公司概念的基础上将母子企业扩大到凡是一个企业事实上控制着另外一个企业的管理的情形。只要满足下列条件之一,则一企业将被视为另一企业的母企业:“(1)它拥有另一企业的多数表决权;(2)它是另一企业的投资人并有权决定后者的多数董事会成员的任免并因此决定着该企业的一切重大事务;(3)它有权对对另一企业实施支配性影响。此种影响可以建立在对后者的表决权基础上,也可以是基于控制合同,该控制合同必须采取书面形式、不违背后者的企业组织形式而且不能违背后者成立地的法律;(4)它是后者的投资人并且单独或者依据协议与其他企业一起控制着后者的多数表决 权。(5)它对后者拥有实质性的投资;而且实际上对该企业发挥着支配性影响或者该二者有着 统一的管理。”

美国调整关联企业的立法和相关的判例法的核心手段就是建立各种 “控制”(control) 标准。在不同的法律领域,在“控制” 标准的基础上又衍生出各种与控制有关的学说或者新的标准,如果达到标准,若干个关联企业即被视为“(同一)企业”(enterprise),也即不再适用传统的单一公司法(entity law),而是适用“企业法”(enterprise law),即美国式的 “公司集团法”。美国公司法并不一般地干预公司之间的控制关系,但 “过度控制” 或者说控制权滥用令从属公司受到损害时,美国判例法即会纠正以防止其损害从属公司债权 人利益。美国 “关联企业法” 只是一个学术研究上的称呼,美国并没有对关联企业的统一立法,其核心是 “控制” 标准,依立法目的之不同,控制标准在许多特别法中有不同的规定,其优点是能够照顾到不同法律不同立法目的。其缺点则是复杂的法律规定与判例法令法律适用变得困难。

(三)中国台湾地区“关系企业法”的特点

中国台湾地区的 “关系企业法” 部分地继承德国康采恩法的规定,该法之所以放弃合同型康采恩的有关规定,据称是因为在中国台湾合同型集团比较少见,家族企业比较常见。按照当时的公司法,多数股东或者投资人可以通过决议轻易控制公司,没有必要签定企业集团合同。中国台湾 “关系企业法” 主要继承德国法关于控制与从属公司的推定,关于事实康采恩的规定(年内补偿机制)。

该法吸收以德国为代表的大陆法系国家和以美国为代表的英美法系国家有关关系企业法各自的优点。从内容上,德国康采恩法(除去其合同型康采恩实践意义较小之外)更加侧重少数股东利益的保护,在关系企业形成中的预防保护,尤其强化有关的信息披露义务与年内补偿机制。以美国为代表的 “关系企业法” 侧重关系企业中的债权人保护,以美国判例法 “刺破公司面纱” 规则和主要体现在美国判例法中的 “公平居次 ”规则(深石原则)为关系企业的债权人保护提供有效保障。至于与 “控制” 和 “从属” 有关的各种法律概念的界定包括相关的立法技术 “法律推定”,则可在德国和英美公司法中同时看到。

从法律条文的繁简程度上看,中国台湾地区的 “关系企业法”只有寥寥 12 条,但浓缩两大法系公司法中的精华,且自成系统,这有助于实施和司法裁判尺度的统一。中国台湾 地区 “关系企业法” 也有一个弱点,即对违背公司机关决议控制程序的公司关联交易的效力问题,并未进行系统化规定。

(四)对中国《公司法》系统修订的启示

国家或地区关联企业和(或)企业集团的立法存在着一些共性,这主要包括重要法律概念如 “控制” “关系企业”(“关联关系” 或关联方)“从属公司” “控制企业” 等的法律界定与法律推定,事前披露与报告义务,以及公司机关决议控制程序(安全港程序)等内容。

德国康采恩法并非是对公司集团的组织或者内部管理从公司法的角度进行规制,或者说,其并非是从公司法的角度为公司集团制定 “集团组织法”,尽管其规定 “统一管理权” 和 “合同型康采恩”(类似于中国实践中的集团章程或集团管理合同)。集团管理模式千变万化,在本质上属于企业集团的内部事务,公司立法不宜过度干预,应当尊重企业集团的自主权。从保护公司少数股东和公司债权人角度来看,德国的康采恩法是成功的。德国康采恩法所规定的信息披露义务和对集团成员企业的兜底性保护——即集团统一管理权的行使不得危及成员企业的最低生存和对成员企业的公平补偿机制——是有效果的。德国康采恩法从另一种路径划定公司集团统一管理权行使和集团公司内部关联交易的红线,即不得过度控制,也不得滥用控制权。公司集团应否制订集团章程或者制订集团内部管理规范, 属集团内部的事务,公司法无须过度干预。

六、中国《公司法》修订立法建议

(一)增加关联方、控制、从属公司、公司集团等概念和相关法律推定

德国的康采恩法,英美国家的关联交易公司立法和司法实践,均对关联交易做出回应,也对公司集团进行直接或间接的回应。

从规范关联交易,保护少数股东和债权人合法权益的角度而言,德国公司法和英美公司法均建立公司关联交易的安全港程序,即公司内部的信息披露义务和公司机关决议控制程序。英美公司法侧重于从 “董事利益冲突交易” 角度进行规范,即首先从董事会决议控制层面进行规范,进而再从股东(大)会决议控制层面对重大关联交易进行规范;德国康 采恩法侧重于控制公司与从属公司之间的从属报告义务(内部信息披露义务)进行规范。德国的司法实践还创设 “股东大会权限保留” 理念,即重大关联交易需经过股东大会批准 的理念。英美公司法中的控制和控制权滥用的立法和司法裁判规则,同样是以公司机关决议控制的安全港程序为基础的。英美公司法,德国公司法,均从董事会和股东(大)会层 面增加关联交易的安全港程序。总之,控制和控制权滥用是两大法系公司法规范关联交易以及公司集团的核心理念。

德国公司法中对关联企业、控股公司、从属公司和公司集团(即康采恩)等基础概念和相关法律推定值得借鉴。英美公司法中的母子公司概念同样是基于控制概念而形成的法律概念。鉴于中国习惯公司集团或者企业集团的称呼,在公司法修订时采用公司集团概念更加符合国情。

中国现行《公司法》将 “控制股东” “实际控制人” “关联关系” 三个实质性的法律条文放在最后 “附则” 中,这种做法有悖于常规的立法例。其余的一些规定散见于“总则” 及 “董事高管的法律责任” 或 “上市公司的特别规定” 等章节中,这反映出现行《公司 法》对关联方、关联企业、公司集团、从属公司和关联交易的调整毫无章法、缺少系统化考量,同时也给法律适用带来困难。

(二)增加公司关联交易的安全港程序和关联方的信息披露义务

以《公司法》第 16 条第 2、第 3 款(草案第 71 条)有关规范关联担保的预防性控制制度,以及《公司法》第 124 条(草案第 142 条)针对上市公司的关联交易规则为基础, 借鉴域外立法和司法经验,在《公司法》总则或者专章中建立针对有限公司和股份公司的董事、高管、控制股东和实际控制人的利益冲突交易的一般性控制条款,专门调整 “董事及实际控制人的利益冲突交易”,强化涉事董事、高管和实际控制人的信息披露义务和内控机制,建立中国的公司关联交易的安全港制度。系统性构造的立法建议如表 2 所示。

表 2 中国《公司法》对关联交易的安全港程序构造

(三)强烈建议在《公司法》中增加公司关联交易效力的裁判规则

九民纪要区分关联担保和普通对外担保,但对越权关联担保合同的效力,未予明确。可以借《公司法》修订的契机,在公司法总则中增加原则性规定,即 “违背本法有关关联交易规定的交易,可以由人民法院撤销;但有关交易已经履行完毕的,不得撤销;虽然违背本法规定,但对各关联方公平的交易,也不得撤销”。

《公司法》不做相关修订,在将来的司法实践中,除遵循“九民纪要” 的规定外,法官还应当考虑,关联担保交易即使没有获得股东(大)会授权,若担保对于各方而言是公平的,也可以例外有效。有的关联交易形式上符合《公司法》的程序性规定,若缺乏实质公平,或者说以形式合法性掩盖不合法的关联交易,也可例外判定交易无效或者交易可撤销。

判断公司关联交易的效力,应当在《公司法》中增加原则性规定,而不能难题推给法官,让法官仅依据善意相对人的合同法思维对关联交易效力进行判断。

参考文献:

[1]蒋大兴,高圣平,叶林.未经决议的公司担保:合同效力与解释路径[J].人民司法,2016(31):102-109.

[2]杨代雄. 公司为他人担保的效力[J]. 吉林大学社会科学学报,2018 (1): 37-47.

[3]曾大鹏. 公司越权对外担保的效力研究[J]. 华东政法大学学报,2013(5): 76-89.

[4]梁上上.公司担保合同的相对人审查义务[J].法学,2013(3):21-31.

[5]钱玉林.公司担保中债权人“善意”的认定[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2013(5):27-32.

[6]吴越.法定代表人越权担保行为效力再审:以民法总则第 61 条第三款为分析基点[J].政法论坛,2017(5) :94-104.

[7]吴越,宋雨.公司担保合同中善意相对人认定标准研究:基于《民法总则》对《合同法》50 条之扬弃[J].社会科学研究, 2018(5): 67-76.

[8]高圣平.公司担保中相对人的审查义务:基于最高人民法院裁判分歧的分析和展开[J].政法论坛, 2017(5) :136-147.

[9]高圣平,范慧佳.公司法定代表人越权担保效力判断的解释基础:基于最高人民法院裁判分歧的分析和展开[J].比较法研 究, 2019( 1): 70-85.

[10]赖虹宇,吴越. 关于关联担保越权合同的综合判断[J].理论探索,2019(2):121-128.

[11]罗培新. 公司担保法律规则的价值冲突与司法考量[J].中外法学, 2012(6):123-124.

[12]钱玉林. 公司法第 16 条的规范意义[J].法学研究, 2011( 6) 参考文献:

[1]蒋大兴,高圣平,叶林.未经决议的公司担保:合同效力与解释路径[J].人民司法,2016(31):102-109.

[2]杨代雄. 公司为他人担保的效力[J]. 吉林大学社会科学学报,2018 (1): 37-47.

[3]曾大鹏. 公司越权对外担保的效力研究[J]. 华东政法大学学报,2013(5): 76-89.

[4]梁上上.公司担保合同的相对人审查义务[J].法学,2013(3):21-31.

[5]钱玉林.公司担保中债权人“善意”的认定[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2013(5):27-32.

[6]吴越.法定代表人越权担保行为效力再审:以民法总则第 61 条第三款为分析基点[J].政法论坛,2017(5) :94-104.

[7]吴越,宋雨.公司担保合同中善意相对人认定标准研究:基于《民法总则》对《合同法》50 条之扬弃[J].社会科学研究, 2018(5): 67-76.

[8]高圣平.公司担保中相对人的审查义务:基于最高人民法院裁判分歧的分析和展开[J].政法论坛, 2017(5) :136-147.

[9]高圣平,范慧佳.公司法定代表人越权担保效力判断的解释基础:基于最高人民法院裁判分歧的分析和展开[J].比较法研 究, 2019( 1): 70-85.

[10]赖虹宇,吴越. 关于关联担保越权合同的综合判断[J].理论探索,2019(2):121-128.

[11]罗培新. 公司担保法律规则的价值冲突与司法考量[J].中外法学, 2012(6):12:126-135.

[13]刘俊海. 公司法定代表人越权签署的担保合同的效力规则的反思与重构[J]. 中国法学,2020(5): 224-243.

[14]CHARLES RT, O'KELLEY, ROBERT B. Corporations and other business associations: selected statutes, rules and forms [M]. New York:Thompson, Wolters Kluwer, 2014:106-107.

[15]吴建斌. 日本公司法:附经典案例[M]. 北京:法律出版社, 2017:306.

[16]汪青松. 欧盟关联交易规制的最新变革与启示[J]. 证券市场导报, 2018(2):4-9.

[17]BEVERIDGE N P. The corporate director's fiduciary duty of loyalty: understanding the self-interested director transaction[J]. 41 DePaul L. Rev., 1992: 655-688.

[18]PAUL D, SARAH W. Principles of modern company law [M]. London:OXFORD,2006:16-52.

[19] MIN G. The SEC and the courts' cooperative policing of related party transactions[J]. Columbia Business Law Review, 2014,1(3): 663-746.

[20]GABALDON,SAGERS. Business organizations[M]. New York:Wolters Kluwer, 2016:585-587.

[21]吴越. 德国康采恩法与我国企业集团法之比较[J]. 法律科学,2001(2):113-128.

[22]吴越. 企业集团法理研究[M]. 北京:法律出版社,2003: 30-96.

[23]FABIO K C. Die konzerne im brazilianischen aktiengesetz[C]// LUTTER M. Konzernrecht im Ausland . Berlin/New York:de Gruyter, 1993:32.

[24]JOHANN T. Gesellschaftsrecht der republik slowenien[C]//LUTTER M. Konzernrecht im Ausland [M]. Berlin/New York:de Gruyter, 1993:5.

[25]ROBERT R P. Company law [M]. London:Butterworths, 2001:892-918.

[26]DAN D P. Das recht der gesellschaftsgruppe in grossbritannien [C]//HOPT/HOMMELHOFF. Konzernrecht und Kapitalmarktrecht. Muenchen:C.H. Beck, 2001:93.

[27]PHILIP B. Amerikanisches konzernrecht[C]// LUTTER M. Konzernrecht im Ausland. Berlin/New York:de Gruyter, 1994:264.

[28] HSINMIN Y. Das taiwanesische konzernrecht von 1997 im licht der deutschen konzernrechtlichen lehre, diss [M]. Bonn: Bonn Universität, 2000.

[29] 王文宇. 公司法论[M]. 台北:元照出版公司,2003: 678.