四川省刑法创新论坛暨新型毒品犯罪学术研讨会在毫达律师事务所圆满落幕

发布时间: 2025-06-270在第三十八个国际禁毒日来临之际,一场高规格的学术盛会“四川省刑法创新论坛暨新型毒品犯罪学术研讨会”于2025年6月26日在毫达律师事务所隆重举行。本次论坛由毫达律师事务所联合四川蜀鼎律师事务所、四川恒和信律师事务所、北京惠诚(成都)律师事务所、上海中联(成都)律师事务所、中豪(成都)律师事务所,大成(成都)律师事务所、四川熙蜀律师事务所、四川旭日司法鉴定中心、西南财经大学法学院刑事法学研究所共同举办。本次研讨会汇聚了省内刑法学界、实务界及鉴定领域的顶尖专家,聚焦毒品犯罪治理前沿,特别是新型毒品带来的法律挑战,旨在为禁毒实践提供坚实的理论支撑。

聚焦前沿,共商禁毒良策。论坛开幕式由毫达律师事务所主任孙顺发律师致欢迎辞。孙主任在致辞中强调,在全球毒品问题持续蔓延、新型毒品犯罪形式日益隐蔽复杂的背景下,本次研讨会具有重要现实意义。他呼吁法律界同仁深化研究,推动完善禁毒法治体系,为打赢新时代禁毒人民战争贡献专业智慧。

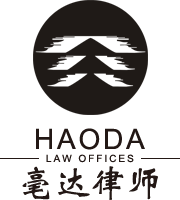

议题深入,纵览毒品犯罪治理难点。研讨会分为四个核心单元,研讨内容层层递进。第一单元主要讨论“毒品犯罪刑法基本原理”,由毫达律师事务所合伙人、执行主任谭秀建主持(刑事专业律师、建筑房地产专业律师、中华全国律师协会财税法专业委员会委员)。

首先发言的是四川大学法学院教授、博士生导师,四川蜀鼎律师事务所名誉主任,四川省刑法学研究会常务副会长,中国刑法学研究会常务理事,国际刑法学协会中国分会理事,魏东教授深入剖析“代购毒品行为的定性处理”,厘清其与贩卖、非法持有等罪名的边界。魏东教授提出,代购者代购毒品并“从中牟利”的行为依法应认定为贩卖毒品罪,在认定“从中牟利”时应注意谨慎认定并排除“未从中牟利”的情形。代购者代购毒品“未从中牟利”的具体含义,需要以代购者代购毒品“从中牟利”的反对解释为基础,进一步对代购者代购毒品“未从中牟利”的具体含义进行实质判断。在代购者代购毒品“未从中牟利”的行为构成非法运输毒品罪的条件下,原则上应当认定托购者与代购者一起构成运输毒品罪的共同犯罪。应注意在谨慎区分“辩称的代购者”与真实的代购者的基础上,对“辩称的代购者”购毒行为性质进行全面审查。

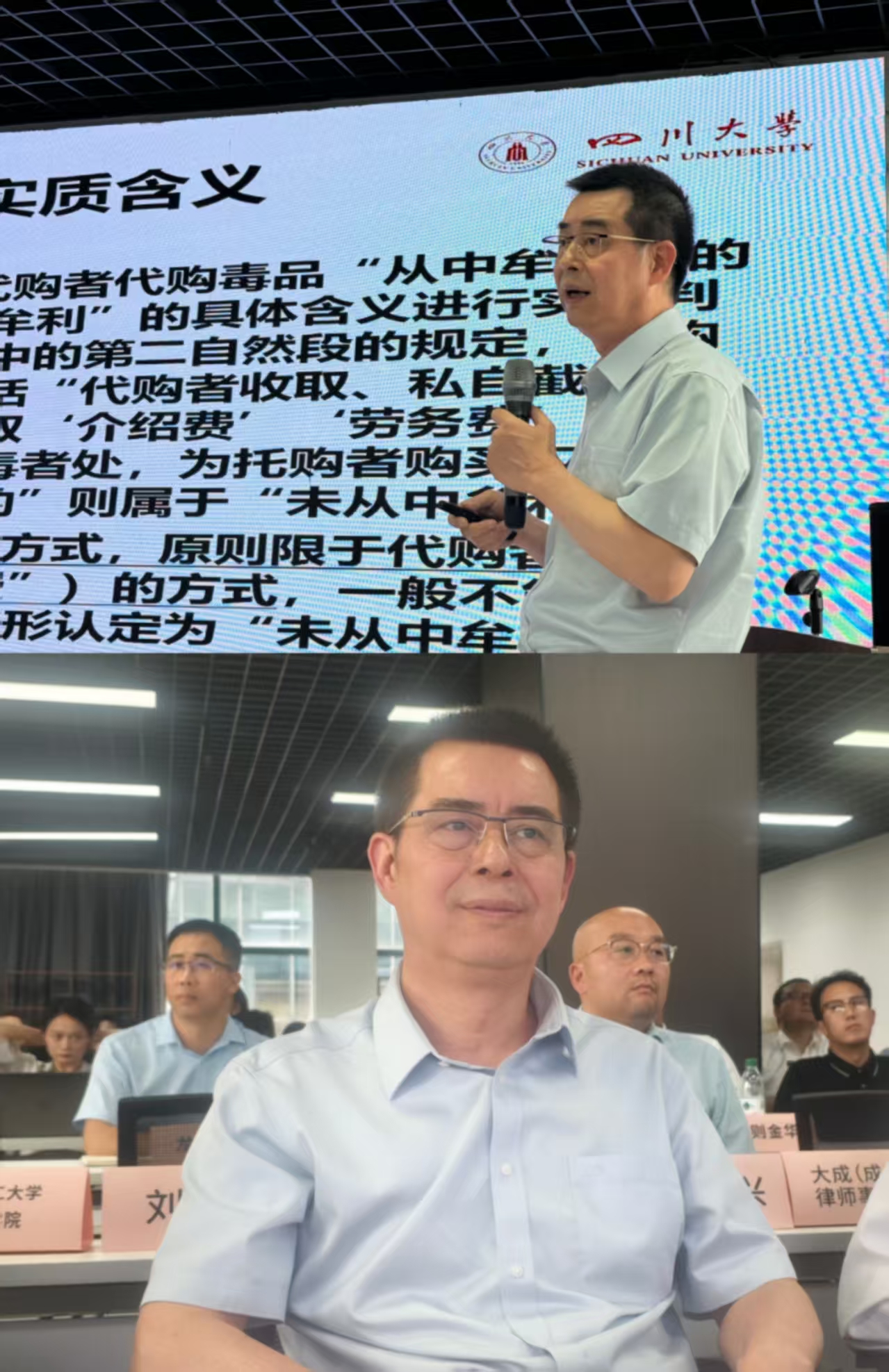

其次是中豪(成都)律师事务所律师,西南财经大学法学院副教授、硕士生导师,四川省法学会刑法学研究会理事,中国G20反腐败研究欧洲法中心研究员陈昊明探讨了“吸毒致精神障碍后犯罪的刑事责任承担问题”,聚焦责任能力认定难题。陈昊明提出,一般认为,吸毒致精神障碍后犯罪的,应当承担刑事责任,且应从严惩处。但这一结论所依据的原因自由行为理论只能解决刑事责任承担与否问题,而无涉责任大小问题。应回归“辨认与控制能力”标准,在医学鉴定意见的基础上,综合全案独立进行司法判断,而不宜产生从宽或从严的量刑倾向。

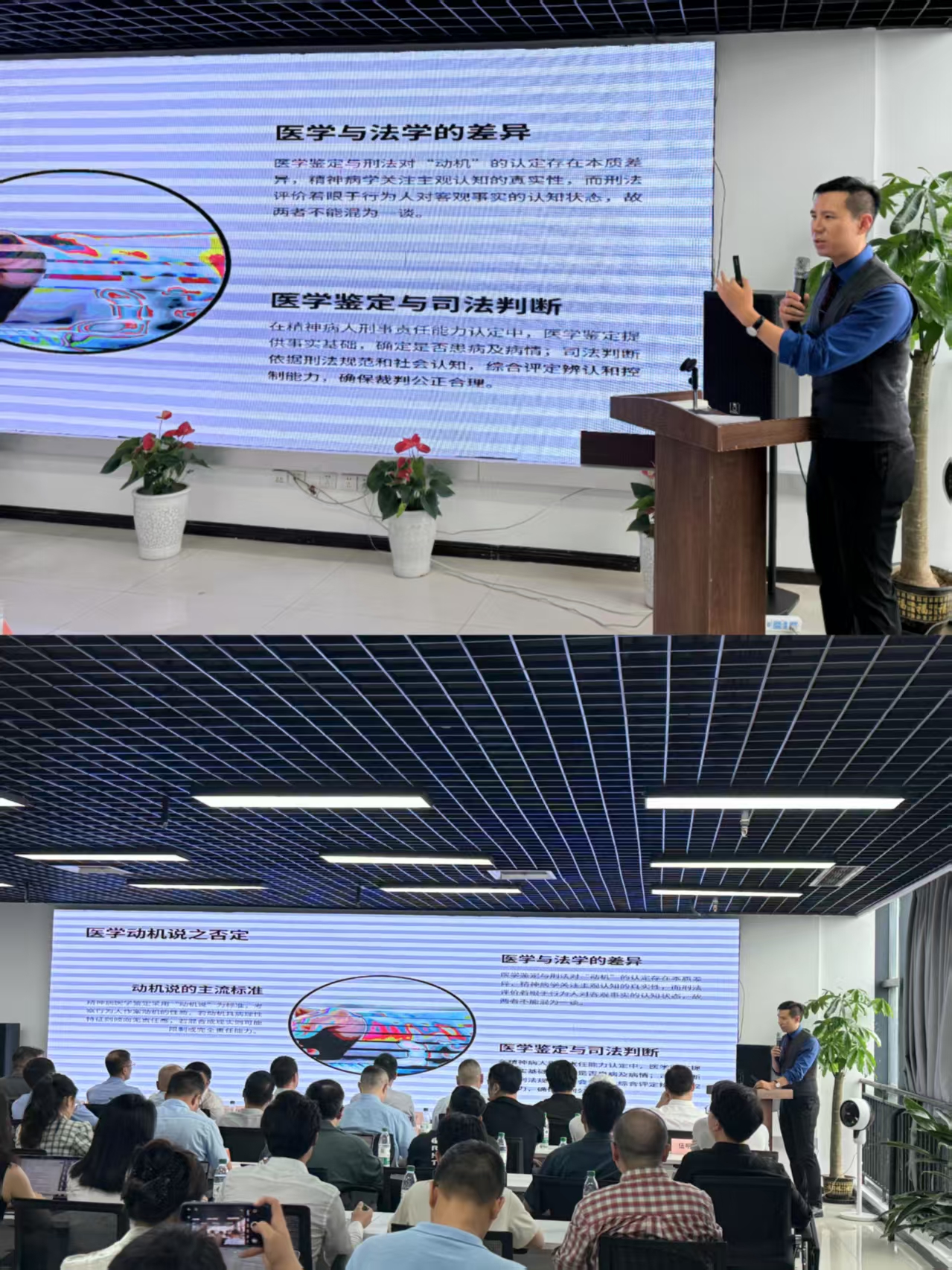

最后由上海市锦天城(成都)律师事务所高级顾问(高级合伙人),成都理工大学文法学院副教授、硕士生导师,四川律协“百人讲师团”首批讲师,四川省刑法学会理事刘秀就“贩卖毒品罪既未遂认定问题”提出了实务判断标准新思考。他认为贩卖毒品罪中的既未遂认定问题,是实践中最复杂、争议最大的问题之一,基于从严打击毒品犯罪的理念,司法实践中存在与刑法总则中犯罪既未遂理论并不完全一致的各种观点,包括“契约说”、“实际交付说”、“交易说”、“买入或卖出说”等。既要肯定从严打击毒品犯罪的司法理念,又要维护刑法的基本理论和符合既未遂标准的教义学分析,应当平衡好两者之间的关系,区分不同的情形合理认定既未遂。

第二阶段主要讨论"新型毒品犯罪研讨单元",由大成(成都)律师事务所党委副书记、合伙人、刑事专业组负责人,成都市律协刑事诉讼专业委员会秘书长,大成成都办公室疑难案件研究中心主任官久兴主持。

四川毫达律师事务所律师/首席顾问,西南财经大学法学院博士生导师、教授、刑事法学研究所所长,中国刑法学研究会理事,四川省法学会刑法学研究会副会长,亚洲犯罪学学会中国分部会长熊谋林教授以“从药到毒药不分和难分:从毒品新旧问题到新的立法”为题,尖锐指出当前列管制度的滞后性挑战。熊谋林提出,尽管毒品犯罪是否属于最严重罪刑还有待全方面论证,但公众甚至是专业法律人士对毒品的属性认识度不够却是客观事实。毒品的发展历程,从其产生到今天,经历了药品、毒药不分、毒药难分三种状态。如果说毒品在初期是从自然到提纯的药品使用过程,近代两百年的化学技术应用使药物朝药物与毒品两条线发展。然而,毒品和药品的发展史说明,无论各种术语怎么取名毒品、药品(麻醉或精神)、兴奋剂,毒药不分和难分状态从未改变。例如,以鸦片或鸦片类物质为基础的各种提纯品,一方面被看成是具有严重危害的毒品而被禁止种植,但全球制药商事实上又在合法生产并成为处方药来源。又如,芬太尼曾长期因为良好的镇痛效果作为药品大量使用,最近几年因为其过度成瘾性和致死性才成为管制药品和毒品。虽然毒药不分,但又不得不分,为了进一步区分毒品和药品,国际国内就用管制清单等方式列管。因此,从来不存在真正意义上的新毒品,只是因为行政或司法文件试图区分毒药才有了名义上的毒品和药品、新旧毒品之分。也正因为如此,化学工艺下的各种管制清单外合成品,就成为最难应对的新型滥用毒品或者新精神活性物质。然而,列管永远会有漏网或钻空子的新型毒品,刑法应当考虑的不是如何列管毒药,而是改变行政犯的立法状态,从毒药不分或难分的立场来重新设计毒品的定性和处理。

四川熙蜀律师事务所兼职律师、西南财经大学法学院刑事法学研究所副教授、中国欧洲学会欧洲法律研究分会理事会理事黄礼登解析了“新型毒品犯罪中‘应当知道’的实体法含义”,为司法认定提供理论指引。黄礼登提出,学界对于刑法司法解释中广泛存在的“应当知道”大体上都是从“推定知道”这个降低证明难度的角度展开论证,偏向于在程序法上来分析问题。从实体法的角度往往会得出这个问题属于“应当预见而没有预见的疏忽大意的过失”的范畴,部分学者认为“应当知道”等于“可能知道”,从而将其与间接故意相勾连。“应当知道”在实体法上还可以理解为“一般人知道”,从而在构成要件故意和罪责故意这个二元论框架下讨论该问题。在新型毒品犯罪中,相关新型物质是否属于国家管制药品类似于某个动物是否属于珍贵濒危野生动物的问题,对于此类规范要素,刑法教义学上认为不需要行为人对此有明知,从而也使得对“应当知道”失去讨论空间。

上海中联(成都)律师事务所高级合伙人,西南民族大学法学院兼职教授,成都市律协刑事诉讼专委会副主任姚志刚律师结合实战经验,总结了“依托咪酯案件刑事辩护的共性归纳与核心策略”。姚律师提出,依托咪酯的法律属性到底是什么,这个问题可能并不好回答。一方面,从化学性质来看,它作为短效非巴比妥类静脉麻醉剂,医学上常用于无痛胃肠镜等手术。另一方面,依托咪酯又被合成为新型毒品滥用形式,2021年后被掺入电子烟油,通过"上头电子烟"形式流行,如果大剂量使用可能导致震颤、抽搐、意识障碍等。 因此,对于刑辩律师而言,掌握好如下几个核心辩护的核心焦点就至关重要。(1)主体身份辩护,尤其是特殊主体的排除,注意医务人员合法使用中的处方行为与毒品犯罪的界限。 (2)未成年人刑事责任年龄核查,尤其涉及网络销售案件。 (3)主观明知抗辩,行为人是否明知烟油含依托咪酯,被包装欺骗案例宣称“合法上头”“草本配方”等虚假宣传的抗辩 。(4)认知错误,将依托咪酯误认为CBD、尼古丁等合法成分。(5)数量与含量辩护,烟油中依托咪酯实际含量鉴定,添加剂稀释作用对毒品数量的影响。(6)注重物证,尤其是未查获实物的案件,指出依赖言词证据定量的漏洞。(7)把握证据链条,分析取证程序合法性,指出成分鉴定的缺陷。总之,依托咪酯案件辩护需要综合运用法律、医学、鉴定技术等多维度知识,通过精准打击证据弱点、善用刑事政策,在毒品犯罪辩护中开辟有效辩护路径。

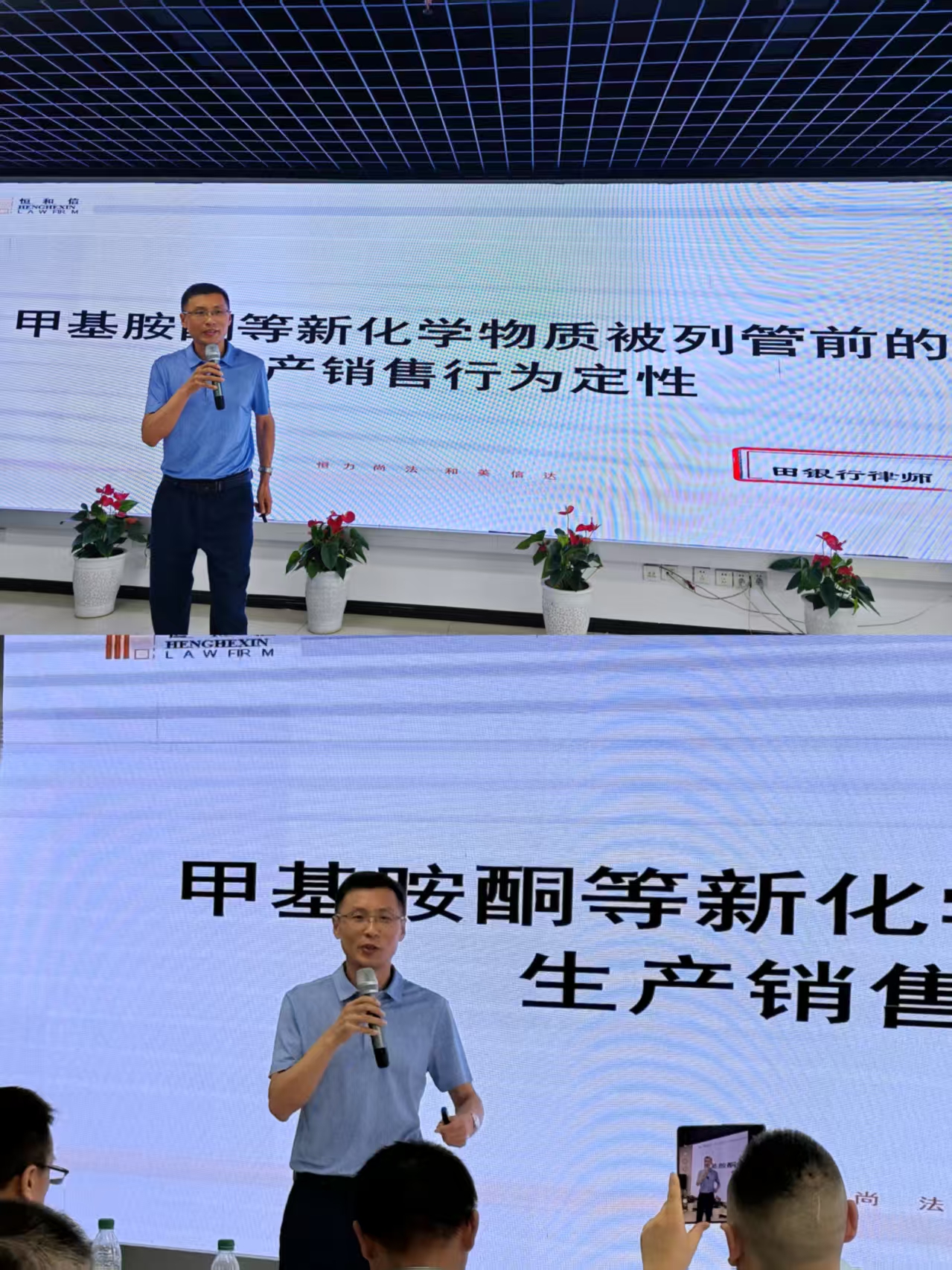

四川恒和信律师事务所高级合伙人,中华全国律协刑事法律专业委员会委员,四川省律师协会刑事辩护协会副会长,西南财经大学法学院法律硕士校外导师,四川省律师协会百人讲师团成员田银行律师。探讨了“甲基胺酮等新化学物质被列管前的生产销售行为定性”这一法律适用空白地带。田银行律师提出,氯胺酮、氟胺酮、甲基胺酮等新化学物质是陆续被管制的,其中,甲基胺酮是2024年7月1日起才被管制。这些物质在大自然中是不存在的,是化学工作者“发明”出来的,但这些新化学物质,客观属性上对精神有抑制或兴奋作用,又称“新精神活性物质”。问题1:新化学物质被发明并大量生产销售的行为,如何规范评价定性?被管制前,有检察机关指控非法经营罪。构成非法经营罪的前置条件是违反国家规定,但具体违反了什么国家规定,检察机关不能明确。开庭审理后,审理法院已层报最高人民法院决定。问题2:鼓励科技创新发明与法律规范规制之间如何价值平衡?规制前的行为能否一律无罪认定处理?问题3:审理法院层报最高人民法院以及等待批复的漫长“空窗期”,审理法院不同意对被告人取保候审导致长期羁押(已经羁押三年),怎么破解?

西弗吉尼亚大学埃伯利文理学院社会学与人类学系社会学专业博士生邓济东独辟蹊径,从“ADHD患者权益视角下的用药困境与制度重构”出发,呼吁关注特殊群体涉毒问题的制度根源。他提出,以国内注意缺陷多动障碍(ADHD)患者的医疗需求为切入点,批判性分析在不同语境框架下对成瘾性物质、药品、毒品等概念的界定不清,如何引发现有法律体系下的患者权益危机。通过案例揭示用药需求、诊疗资源短缺、药物管制刚性以及社会污名化等多重因素如何迫使患者陷入“被动”涉毒的困境。意在探讨如何在中文语境中重新厘清“成瘾性物质”、“毒品”、“药品”等核心概念及其使用场合;分析国家及社会层面应如何推动对此类精神疾病及其治疗药物的去污名化;并在现有法律框架内,讨论司法实践中为具有合理医疗目的的“涉毒”患者提供有效辩护的可行路径,以期平衡公共卫生利益与刑事政策的价值冲突。

第三单元主要讨论“法医毒物司法鉴定”,由北京市惠诚(成都)律师事务所毒品辩护中心主任周向阳主持。四川旭日司法鉴定中心法医毒物司法鉴定专家张文承资深鉴定人系统阐述了“司法鉴定中法医毒物鉴定的基本原理”,强调科学证据在毒品案件中的基石作用。

张文承提出,法医毒物鉴定的基本情况对法医专业人士来说既简单又复杂,这需要根据不同情况根据法医鉴定过程做综合判断。对于非专业鉴定人士而言,法医毒物鉴定可谓盲人摸象。本报告讲介绍各类毒物毒品鉴定(酒驾毒驾、药物滥用等情况)的具体手段,解读各种标准文件的具体使用,解析常见的毛发中毒品鉴定的相关规定,介绍体外毒品检材的定性定量技术。了解毒物鉴定的流程以及技术手段,有助于加强对毒品鉴定的法医认识,提高专业知识判断能力。

思想碰撞,直指实务痛点。在第四阶段的观众提问环节,讨论气氛热烈。来自四川赢领禾石律师事务所的合伙人则金华律师提出极具代表性的实务难题,问“在毒品线上交易线索清晰、交易过程被查实的情况下,若现场未能查获任何毒品实物,能否仅依据电子证据等定案?”,该问题引发了在场专家关于证据链完整性、证明标准以及新型交易模式定罪难点的深入讨论,凸显了当前打击网络毒品犯罪面临的证据困境。

在研讨环节结束后,熊谋林律师致闭幕辞。他特别感谢特邀嘉宾魏东、陈昊明、刘秀、官久兴、黄礼登、姚志刚、田银行、周向阳、张文承的深度分享,并对全体与会同仁的积极参与表示诚挚谢意。熊律师强调,四川汇聚了杰出的刑法学者与刑辩力量,但长期缺乏系统性整合。本次论坛正是契机——让我们携手共建四川高端刑法智库,打造区域性学术品牌,让专业智慧成为法治四川的名片。

毫达律师事务所合伙人陈志兵、陈永家、舒令及律师代表李颜腾、李志军、杨熙川、赵笑笑、欧阳进峰、马罗、黄子谖、胡孟秋、王林、毫达(重庆)分所主任伍明政和毫达(西宁)分所管理合伙人陈磊等参加了论坛。

本次论坛在“6.26”国际禁毒日举办,不仅彰显了四川省法律界对禁毒工作的高度责任感与使命感,更通过高水平的学术交流,为应对日益复杂严峻的毒品犯罪形势,特别是新型毒品带来的法律与实务挑战,凝聚了共识、贡献了智慧、探索了路径,有力推动了四川省禁毒法治理论与实践的创新发展。